がじゅまる学習塾 Posts

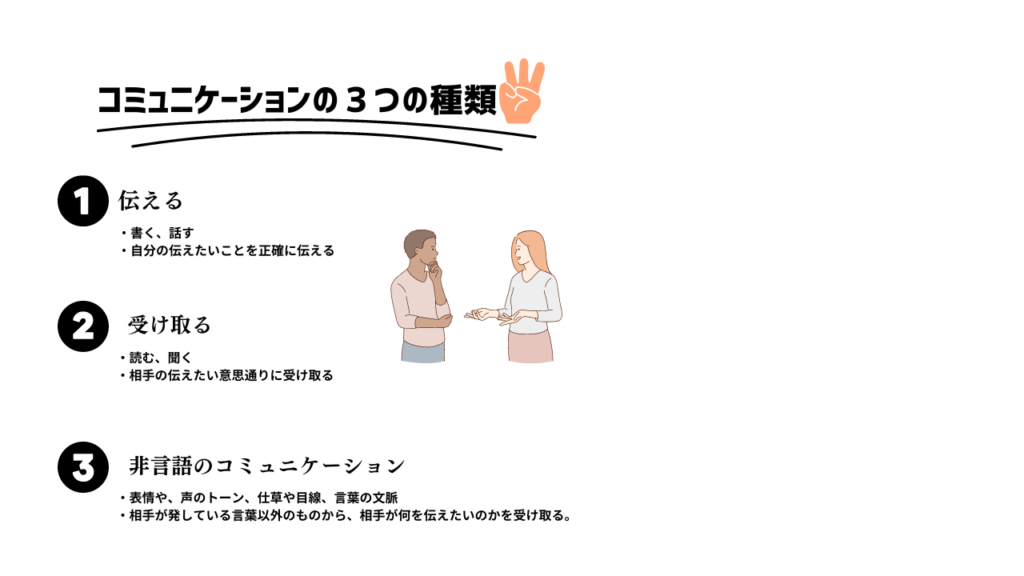

?今回は、コミュニケーションの種類3つについて学んでいきましょう。

1つ目は、「伝える」です。

書く・話すなどの手段を使って、自分の伝えたいことを正確に伝えることが必要です。

2つ目は、「受け取る」です。

聴く・読むなどの手段を使って、相手の伝えたい意思通りに受け取ること必要です。

分からないことは質問をしたり、

自分で想像し考えてみて、あたっているかの確認をしたりすることも、

「受け取る」に含まれています。

3つ目は、「非言語のコミュニケーション」です。

表情や、声のトーン、仕草や目線、言葉の文脈などが主に挙げられます。

相手が発している言葉以外のものから、相手が何を伝えたいのかを受け取ることが、

非言語のコミュニケーションです。

例えば、相手が何も話さず、俯いています。

その状態を見て、何か悲しいことがあったのかな?と、

自分自身で考えることを、非言語のコミュニケーションと言います。

これら3つのことは、日々の生活の中で身に着けることができます。

今まで、なんとなく伝えていたこと、受け取っていたことを、

どんな意味があったのだろう?と考えてみる、相手に確認をしてみることが必要です。

では、コミュニケーションという言葉に似たもので、

「おしゃべり」という言葉があります。

この2つは、どのように違うのかを確認していきましょう。

おしゃべりは、意図した目的がない情報のやりとりのことを指します。

一方で、コミュニケーションは、これを伝えたい!などの、

意味を共有するという、明確な目的が含まれています。

よく、おしゃべりが上手な人=コミュニケーション能力が高いと言われます。

しかし、コミュニケーション能力というのは、伝えるだけではなくて、受け取ることも含まれます。

相手にどう向き合うか?という、事前に心の用意と頭の整理が必要です。

これらの点が、おしゃべりとコミュニケーションの違いになります。

園の中でも、この2つ言葉が持つ意味を履き違えないように、ぜひ確認してみて下さい。

今回も、ご視聴ありがとうございました。

安全に関する事項についての計画(「安全計画」)の作成の義務付けに伴い、それぞれの園での安全意識の向上や職員間での共通認識が課題となっています。

ただでさえ忙しく、仕事が多岐にわたっている保育だからこそ、定期的に時間をとり、安全への意識と知識を持つことが重要です。

2月の勉強会で作成した安全計画をもとに、具体的に行動する方法を毎月確認し、他園との情報交換もしながら、安全を作っていく機会を設定しました。ご参加、お待ちしております。

● 目 的 事前に作成した安全計画を具体的に実行するために学び、具体的に実践を行う。

● 会 場 オンライン (同じ施設からであれば、参加人数は問いません)事前の質問はメールにてお受けいたします。

● 対 象 危機管理や安全・防災などの担当者・園長・主任保育士 など

● 参加費 1園 年間 80,000円 参加人数は問わない(令和6年2月~令和7年3月)

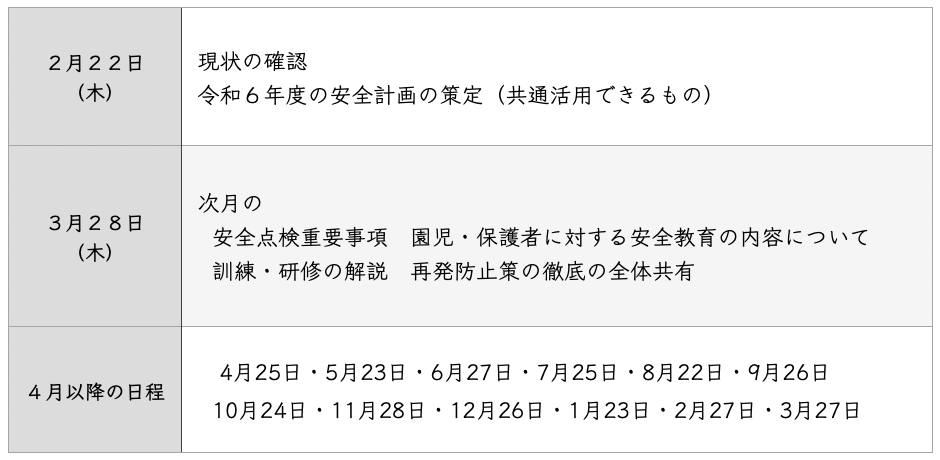

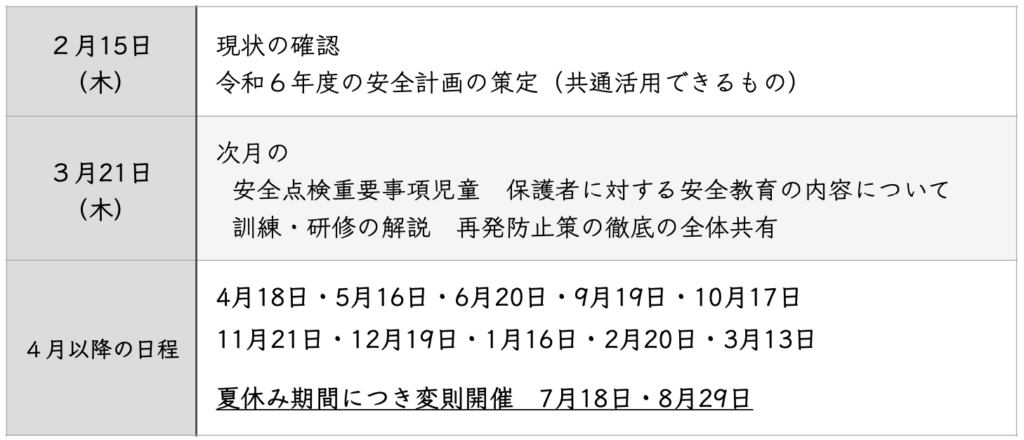

● 日 程 2月より、毎月第4木曜日 13:30~15:00 質問〆切は2日前(火曜日17時)

講師の都合により、日程が変更になる場合があります。

● 当日の流れ 今月のニュース、押さえておきたいことの紹介、事前質問への回答(15分)、来月の重点事項・避難訓練の内容(講義:60分)・質疑応答(10分)・まとめ(5分)

● 講師 岩井 沙弥花(株式会社CREATIVE CONSENTミドルリーダー育成講師)

<略歴> 防災士 保育園・認定こども園園長(8年) 放課後児童クラブ運営(8年)

がじゅまる学習塾 主宰 キャリアコンサルタント(職業訓練校・保育士相談)

保育士養成校での非常勤講師(幼児理解・子どもの保健・子ども家庭福祉 等)

巡回相談後のミーティングコーディネート 保育実践研究に関する企画・指導

沖縄県保育士等キャリアアップ研修講師(7分野)

沖縄県放課後児童クラブ支援員資格認定講師(子どもの生活面における対応)

● 申し込み~受講の流れ

お申込み → 申込み後3日以内に詳細メールの送付 → メールに沿ってお手続き

資料・参加URLは申し込み締切後、前日にメールにて送付します。

● 2月で計画の作成、3月は4月の内容をレクチャーするという流れです。

動画の送付も行いますが、教育効果を考えると、極力参加していただくことをお勧めします。

安全計画の策定についての研究会を開催することとなりました。

市からのご案内の 通り、令和6年度より安全に関する事項についての計画 「安全計画」の作成が 義務付けられました。

義務付けに伴い、それぞれのクラブでの安全意識の向上や職 員間での共通認識が課題となります。

ただでさえ忙しく、小規模な児童クラブだからこそ、定期的に時間をとり、安全へ の意識と知識を持つことは、重要なことだと考えます。

作成した安全計画をもと に、具体的に行動する方法を確認しながら、安全な仕事を続けていきましょう。

ご参加、お待ちしております。

● 目 的 事前に作成した安全計画を具体的に実行するために学び、具体的に実践を行う。

● 会 場 オンライン 録画での配信は予定していません。事前の質問はメールにてお受けいたします。

● 参加費 1クラブ 年間60,000円 参加人数は問わない(令和6年2月~令和7年3月)

● 日 程 2月より、毎月第3木曜日 10:00~11:30

質問〆切は2日前(前週の火曜日17時) 全14回 講師の都合により、日程が変更になる場合があります。

● 当日の流れ 今月のニュース、押さえておきたいことの紹介、事前質問への回答(15分) ・来月の重点事項・避難訓練の内容(講義:60分)・質疑応答(10分) ・まとめ(5分)

● 2月で計画の作成、3月は4月の内容をレクチャーするという流れです。

動画の送付も行いますが、教育効果を考えると、極力参加していただくことをお勧めします。

・今の時代、保育の専門性はどこに行った?

・働きやすさに重きをおきすぎて、怠け者の集団になりつつある。

・権利主張に、園長や主任が疲弊している。

これはどれも、私自身が感じていることです。

賃金をもらう、子どもが可愛い、資格がせっかくあるから、といった現実的な理由は無視できませんが、その先にある「自己実現」に向かうためには、職員教育が必要です。

開催時間 2月10日(土)10:30〜12:00(90分)

開催場所 オンライン(セミナー形式のため、参加者はカメラオフ・受講番号表記)

料金 1名 5,000円

内容

・働きやすさと働きがいの整理と、保育人材の特徴〜キャリアコンサルタントの視点から〜

・保育における「社会人基礎力」の解説

・子どもにとっての環境が、かえって働きにくさを生んでいる?具体例から考える

詳細・お申し込み↓

https://forms.gle/J5ZGfEXMe8QJyTzTA

<参考動画>

せっかくつけているのに、なかなか活用ができていない…

結局は監査対策にしかなっていない…

他の園ではどう活用している?

時間がない保育現場だからこそ、今あるものを活用する手立てを見つけることが、園長・主任のできる業務改善です。

できることからコツコツと行動できる方法を、お伝えしていきます。

応用編は2/3(土)開催

開催時間 1月20日(土)10:30〜12:00(90分)

開催場所 オンライン(セミナー形式のため、参加者はカメラオフ・受講番号表記)

料金 1名 5,000円

内容

・保育内容等の評価の基本的な考え方

・保育士等による保育内容等の自己評価

・保育所による保育内容等の自己評価

・保育所における保育内容等の自己評価の展開

・保育所における保育内容等の自己評価に関する結果の公表

詳細・お申し込み↓

https://forms.gle/3fDNdewMuDbhc6cz6

関連動画

来年度以降、策定が義務化されている、BCP(事業継続計画)。

BCP とは「平常時の対応」「緊急時の対応」の検討を通して、事業活動レベルの落ち込みを小さくし、復旧に要する時間を短くすることを目的に作成された計画書のことです。

今回は新年度に備えて学んでおきたい方向けに概略のお話をいたします。

開催時間 1月27日(土)10:30〜12:00(90分)

開催場所 オンライン(セミナー形式のため、参加者はカメラオフ・受講番号表記)

録画での配信は予定していません。事前の質問はメールにてお受けいたします。

料金 1名 5,000円

内容

・防災担当者に必要な基本的な知識

・防災マニュアル作成の手順

・BCP<事業継続計画>とは

・災害被害を最小化するために必要なこと

・早期回復に向けた取り組み

・防災の周知方法 など

お申し込みはこちらから↓

https://forms.gle/kf7KbfgbtGZkvcTGA

「保育所における感染症対策ガイドライン」について、下記のとおり一部修正されました。

修正事項

〇 新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る関係法令等が改正されたため、該当箇所について記載を修正

主な修正箇所

23 ページ

○ コラム:新型コロナウイルスワクチンについて

・(小児接種の基本情報)に関する記載

・(同意について)に関する記載

25 ページ

○ 図5 日本の定期・任意予防接種スケジュール

・引用元の図の更新に伴う差し替え

45 ページ

○ (3)新型コロナウイルス感染症

・「予防・治療方法」に関する記載

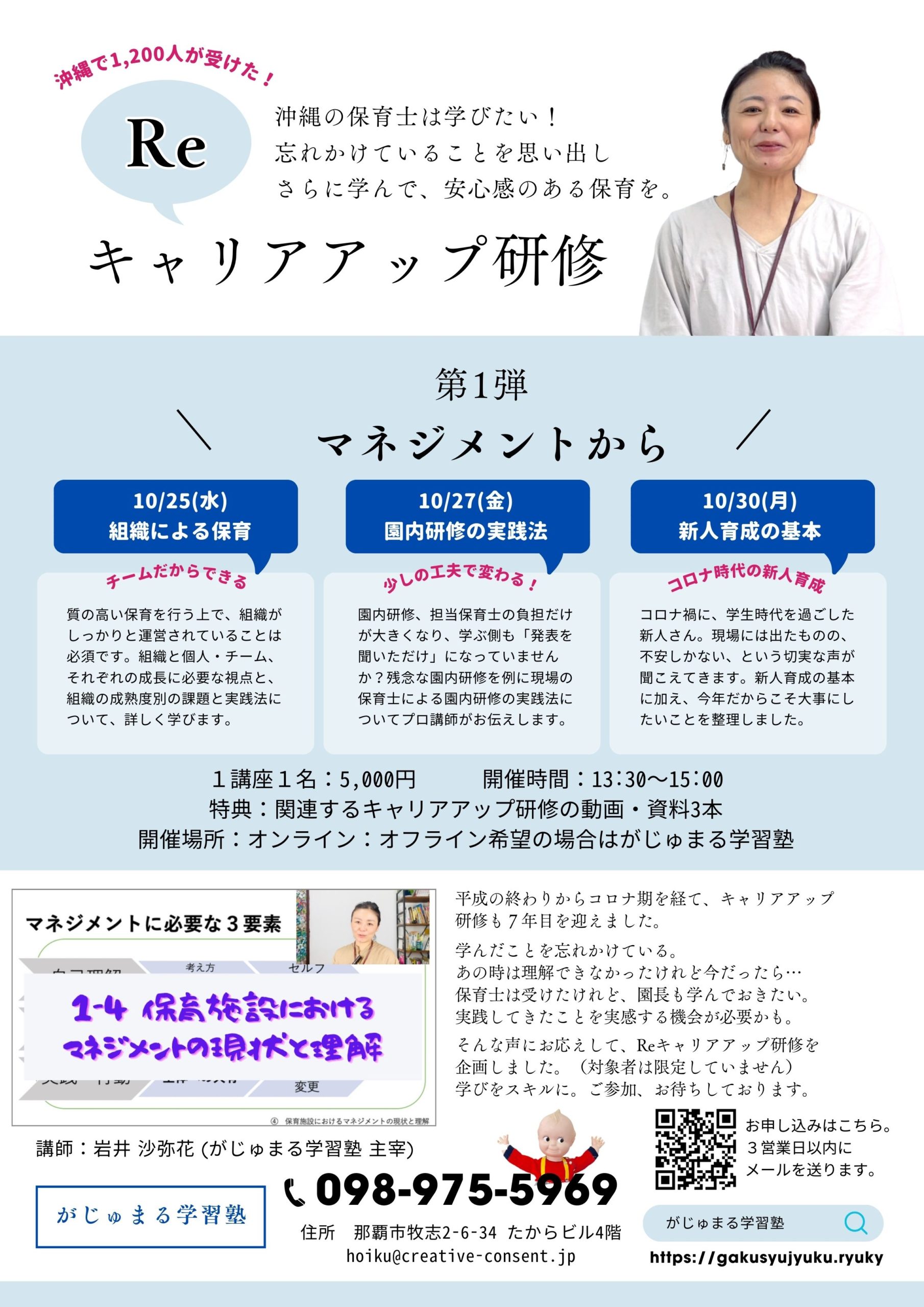

平成の終わりからコロナ期を経て、キャリアアップ研修も7年目を迎えました。

・学んだことを忘れかけている。

・あの時は理解できなかったけれど今だったら…

・保育士は受けたけれど、園長も学んでおきたい。

・実践してきたことを実感する機会が必要かも。

そんな声にお応えして、Reキャリアアップ研修を企画しました。(対象者は限定していません)

学びをスキルに。ご参加、お待ちしております。

10/25(水) 組織による保育

10/27(金) 園内研修の実践法

10/30(月) 新人育成の基本

開催時間 13:30?15:00(90分)

開催場所 オンライン

オフライン希望の場合はがじゅまる学習塾(那覇市牧志2-6-34たからビル4階)

料 金 1講座1名 5,000円

こちらは、キャリアアップ 研修ではありません

特典:関連するキャリアアップ研修の動画・資料3本

お申し込み受付後3営業日以内に、メールにて、参加に向けたお手続きのご連絡を差し上げます。

開催日3日前まで、お申し込みを受け付けております。

オフラインでの参加につきましては、最大5名までとなっておりますので、申し込み人数によっては調整させていただくことがございます。

なお、録画での配信は行っておりませんので、お時間作っていただいてのご参加をお願いいたします。