安全に関する事項についての計画(「安全計画」)の作成の義務付けに伴い、それぞれの園での安全意識の向上や職員間での共通認識が課題となっています。

ただでさえ忙しく、仕事が多岐にわたっている保育だからこそ、定期的に時間をとり、安全への意識と知識を持つことが重要です。

2月の勉強会で作成した安全計画をもとに、具体的に行動する方法を毎月確認し、他園との情報交換もしながら、安全を作っていく機会を設定しました。ご参加、お待ちしております。

● 目 的 事前に作成した安全計画を具体的に実行するために学び、具体的に実践を行う。

● 会 場 オンライン (同じ施設からであれば、参加人数は問いません)事前の質問はメールにてお受けいたします。

● 対 象 危機管理や安全・防災などの担当者・園長・主任保育士 など

● 参加費 1園 年間 80,000円 参加人数は問わない(令和6年2月~令和7年3月)

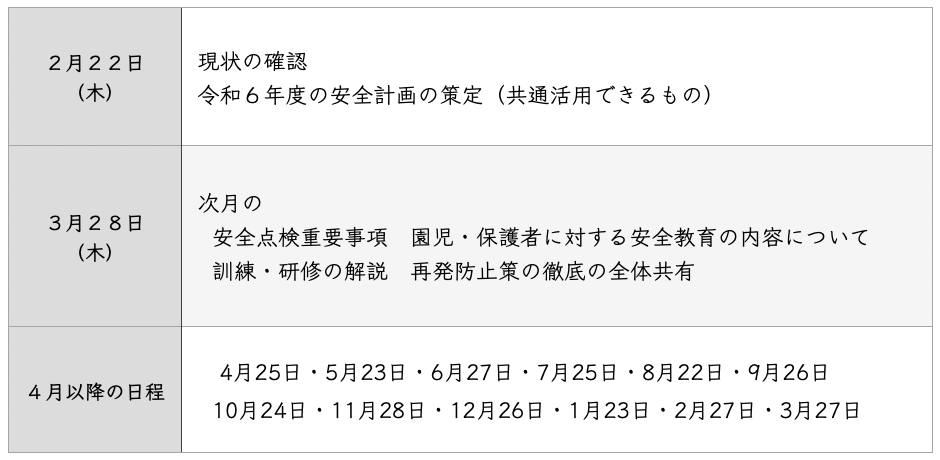

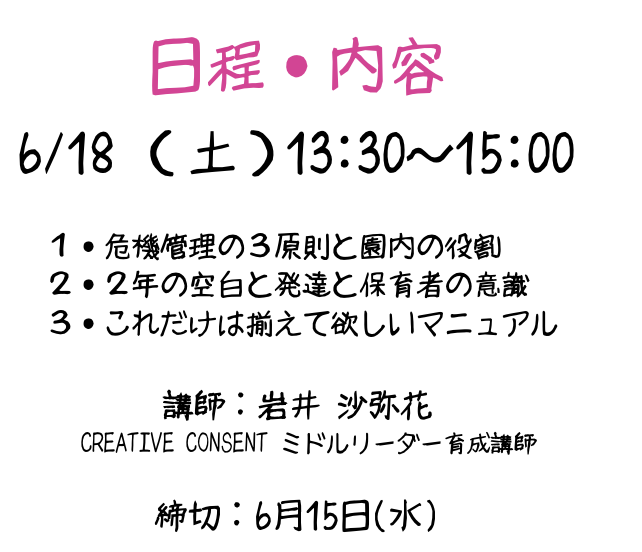

● 日 程 2月より、毎月第4木曜日 13:30~15:00 質問〆切は2日前(火曜日17時)

講師の都合により、日程が変更になる場合があります。

● 当日の流れ 今月のニュース、押さえておきたいことの紹介、事前質問への回答(15分)、来月の重点事項・避難訓練の内容(講義:60分)・質疑応答(10分)・まとめ(5分)

● 講師 岩井 沙弥花(株式会社CREATIVE CONSENTミドルリーダー育成講師)

<略歴> 防災士 保育園・認定こども園園長(8年) 放課後児童クラブ運営(8年)

がじゅまる学習塾 主宰 キャリアコンサルタント(職業訓練校・保育士相談)

保育士養成校での非常勤講師(幼児理解・子どもの保健・子ども家庭福祉 等)

巡回相談後のミーティングコーディネート 保育実践研究に関する企画・指導

沖縄県保育士等キャリアアップ研修講師(7分野)

沖縄県放課後児童クラブ支援員資格認定講師(子どもの生活面における対応)

● 申し込み~受講の流れ

お申込み → 申込み後3日以内に詳細メールの送付 → メールに沿ってお手続き

資料・参加URLは申し込み締切後、前日にメールにて送付します。

● 2月で計画の作成、3月は4月の内容をレクチャーするという流れです。

動画の送付も行いますが、教育効果を考えると、極力参加していただくことをお勧めします。